在个人辐射防护领域,便携式与穿戴式剂量报警仪因使用场景差异,形成了截然不同的结构设计逻辑与性能优化方向,二者并非替代关系,而是针对不同需求的互补方案。

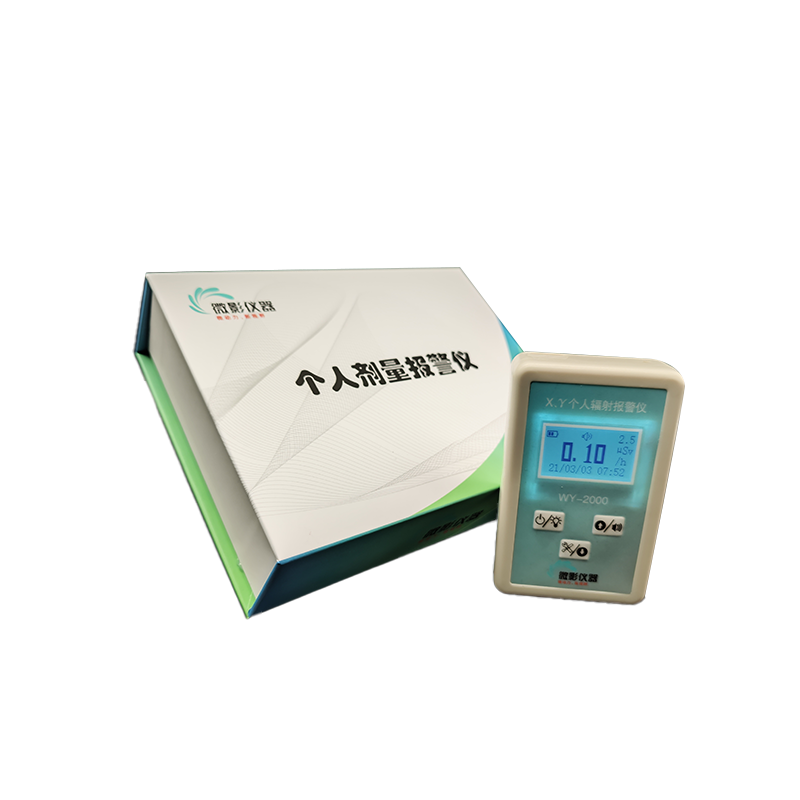

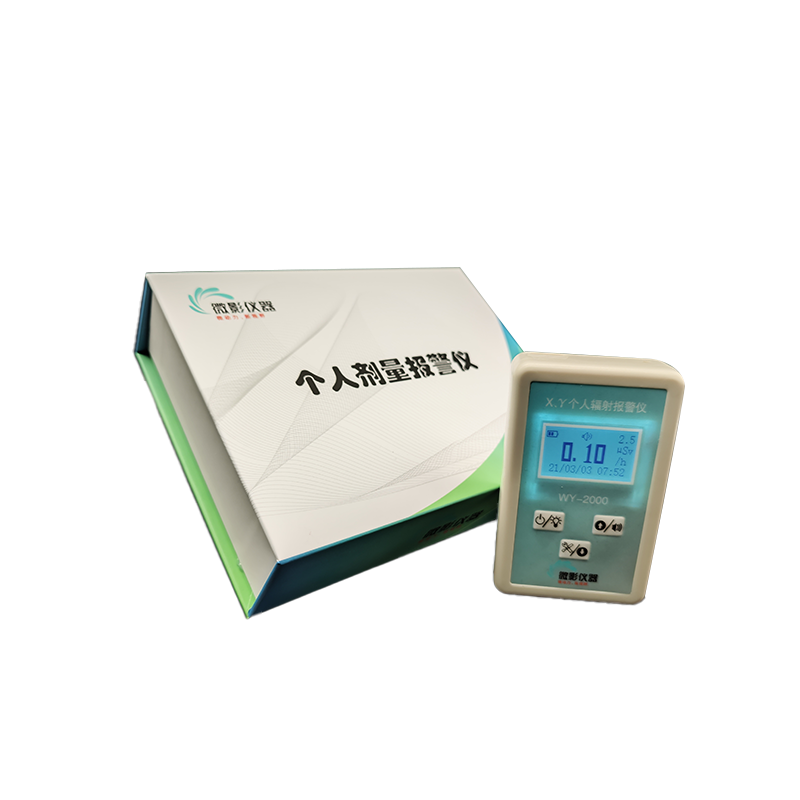

从结构设计来看,便携式报警仪以 “功能集成” 为核心导向。其机身通常采用长方体或手持握感优化的造型,体积多在 150-300cm³ ��之间,重量集中在 200-500g,需预留足够空间容纳更大尺寸的探测腔 —— 常见的 GM 管或闪烁体探测器在此类设备中体积更优,可提升探测覆盖范围。同时,机身外壳多选用耐冲击的 ABS 或工程塑料,防护等级普遍达到 IP54 及以上,能应对野外、实验室等复杂环境中的磕碰与粉尘侵袭;操作界面设计更侧重实用性,会配备物理按键与 2.4 英寸以上的高清显示屏,方便用户快速切换测量模式、查看详细剂量数据。

穿戴式报警仪则以 “轻量化与人体适配” 为设计核心。其形态多为腕带式、胸牌式或卡扣式,体积压缩至 50-150cm³,重量控制在 50-200g,避免长时间穿戴产生负重感。结构上采用模块化设计,将探测器、主板、电池拆分至紧凑空间,部分产物还会采用柔性材质贴合人体曲线;操作界面简化为 1-2 个功能键,显示屏以小尺寸 OLED 为主,优先显示实时剂量率与报警状态,弱化复杂参数查看功能,确保用户无需取下即可快速获取关键信息。

性能优化层面,两者的差异同样显著。便携式报警仪的优化重点在 “探测性能与续航”,凭借更大的探测器体积,其剂量率测量范围可覆盖 0.01μSv/h-10Sv/h,能量响应误差控制在 ±20% 以内,部分高端机型还支持 γ、β、X 射线多类型探测;续航设计上多采用大容量锂电池,单次充电可连续工作 100 小时以上,满足长时间野外作业需求。

穿戴式报警仪则聚焦 “实时响应与低功耗”,因需贴身监测,其响应时间优化至 1 秒以内,确保辐射超限时能第一时间通过声光振动报警提醒用户;功耗控制是核心难点,通过采用低功耗芯片与间歇式探测技术,单次充电续航可维持 30-50 小时,同时加入磁吸充电设计,解决穿戴状态下的快速补电问题。此外,穿戴式设备还会针对性优化抗干扰性能,通过结构屏蔽减少人体活动、衣物摩擦对探测精度的影响,确保日常移动中数据稳定。